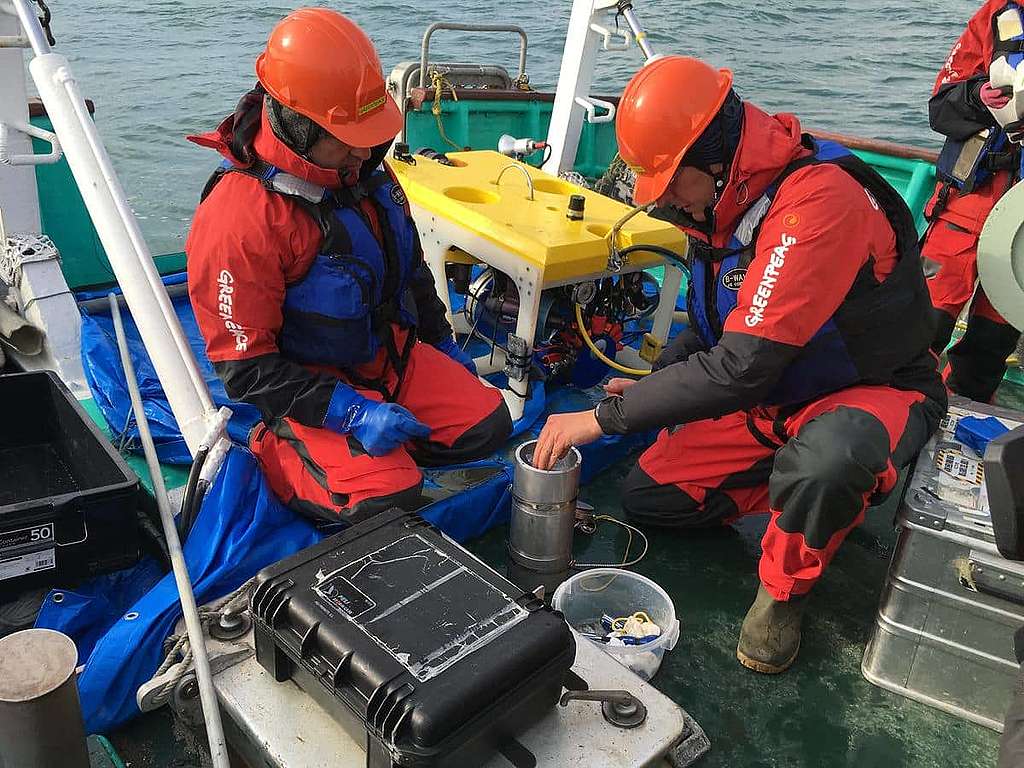

25. Februar – Es ist geschafft, Nemo ist frei. Er bleibt noch einige Sekunden an der Oberfläche, sucht nach der Richtung, die er nehmen wird, und taucht schliesslich in das Wasser des Pazifiks ab. Sein gelb-weisses Gehäuse verschwindet in einem Wirbel aus Blasen und Wasser.

Ich befinde mich auf einem Boot vor der Küste Japans, 30 Kilometer südlich des Atomkraftwerks Fukushima Daiichi. Es ist jenes Atomkraftwerk, das vor fünf Jahren durch ein Erdbeben und einen Tsunami zerstört wurde. Greenpeace hat das Schiff Azakaze – japanisch für Morgenbrise – gechartert, um Untersuchungen zur Radioaktivität in den Meeres-Sedimenten durchzuführen. Heute Morgen bläst jedoch mehr als eine Morgenbrise. Das Meer ist stürmisch, unser Schiff nicht wirklich gross, und ich muss mich konzentrieren, damit ich nicht über Bord falle.

Nemo ist der Spitzname des Unterwasserroboters, der uns begleitet. Durch seine Fernsteuerung ermöglicht er uns, die Tiefen des Pazifiks zu erforschen. Er führt ein Gerät mit, das präzise die Radioaktivität in den Meeres-Sedimenten misst. Denn die radioaktiven Partikel setzen sich in den Untiefen des japanischen Meeres ab.

Das radioaktive Wasser ist Ausdruck einer andauernden Krise – und dies auch fünf Jahre nach Beginn der Katastrophe. Die beschädigten Reaktoren enthalten eine grosse Anzahl von Brennelementen. Die Brennelemente müssen ständig gekühlt werden, damit sie sich nicht gefährlich erhitzen und ein weiteres Mal schmelzen. Daher werden täglich 300 Tonnen Wasser in die Nuklearruine gepumpt. Durch den Kontakt mit den Brennelementen wird das Wasser radioaktiv. Und da diese Unmengen Wasser nicht gelagert werden können, wird ein Teil ins Meer geleitet.

Nemo zeigt an, dass er auf Cäsium 137 gestossen ist. Das radioaktive Element stammt ohne Zweifel aus dem Atomkraftwerk. In der Natur kommt es nicht vor. Wir bitten unseren ferngesteuerten Taucher, mit seiner Schaufel eine Probe des Meeresbodens zu entnehmen. Der gesammelte Sand wird in einem Labor genauer untersucht.

Das Cäsium im Meeresboden stammt nicht nur aus dem Atomkraftwerk, oder zumindest nicht direkt. Ein grosser Teil der Radioaktivität wird durch Flüsse befördert, die ins Meer führen. Ihr Einzugsgebiet – Wälder, Reisfelder, Wiesen – wurde durch die radioaktive Wolke verseucht. Durch das natürliche Phänomen der Erosion schwemmt der Regen die Partikel in die Flüsse und schliesslich in den Pazifik. Dieses Phänomen wird leider noch Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte dauern, ohne dass man etwas dagegen unternehmen kann. Darauf komme ich in einem späteren Eintrag nochmals zurück.

Den Hauptschaden tragen die kleinen Fischer in der Region. Da das Risiko besteht, dass die Radioaktivität in die Nahrungskette gelangt, ist die Fischerei verboten. Zudem kauft niemand mehr Fische, auf deren Etikett «Fukushima» steht. Die Fischer haben somit einen Teil ihrer Lebensgrundlage verloren.

Der Ozean, seine Ökosysteme und die Fischergemeinschaften, die davon leben, werden noch lange unter den Folgen des japanischen Atomunfalls leiden. Gleichzeitig wäre die Lage noch schlimmer ohne die Grösse des Meeres, das die Radioaktivität verdünnt, verbreitet und aufnimmt. Es ist tragisch, aber das Meer vermindert das Ausmass der Katastrophe. In der Schweiz hätten die Flüsse, die zur Kühlung der Atomkraftwerke benützt werden – die Aare und der Rhein – nicht dieselbe Aufnahmekapazität. Wenn in der Schweiz ein Unfall in der Grössenordnung von Fukushima passieren würde, so wäre das Wasserschloss von Europa nicht mehr brauchbar.

Nemo ist wieder an der Oberfläche aufgetaucht. Ich fasse ihn mit einer langen Stange, bevor ich ihn auf den Rand des Boots hieve. Das Meer ist zu stürmisch geworden. Wir kehren zum Hafen zurück.