Kunstvanille aus Papierabfällen, Pommes Chips mit perfektem Bruchverhalten. Die Sinnesfreude beim Essen ist konstruiert bis ins letzte Detail. Die Lebensmittelindustrie verführt uns mit Tausenden von Aromen und Zusatzstoffen. Das Beunruhigende daran ist: Unser Geschmack gewöhnt sich an die Design-Nahrung.

Essen ist Sinnesrausch

Schokolade. Nichts geht über Schokolade. Zuerst das Prickeln auf der Zunge: süss, eine bittere Note vielleicht. Dann der Schmelz, die samtene Creme, die sich im Mund verteilt. Und schliesslich das Aroma. Es detoniert wie eine Bombe, feuert von der Mundhöhle in den Nasenraum. Millionen von Riechzellen funken ans Zwischenhirn und von dort ans Grosshirn und weiter in die Tiefen des Unterbewusstseins. Erinnerungen werden angeknipst, Emotionen werden gezündet. Glück, Entzücken, Hochgefühl.

Essen ist ein Sinnesrausch. Essen ist Verführung. Wahrscheinlich die grösste Verführung überhaupt. Geht es ums Essen, werden wir schwach. 200 Entscheide treffen wir jeden Tag zum Essen und Trinken. 200 Verlockungen, denen wir nachgeben oder widerstehen. Wir denken häufiger an Nahrung als an Sex.

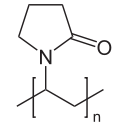

Wer mit Essen verführen kann, hat Macht über Millionen von Konsumenten. Darum ist der Sinnesrausch längst kein Zufall mehr. Er ist das Ergebnis eines präzisen Plans, ausgetüftelt in den Labors der Nahrungsmittelindustrie. Sie designt unser Essen. Der Aufwand ist gewaltig. «Eine Tiefkühlpizza ist etwa so kompliziert wie ein Derivat der Finanzindustrie», sagte jüngst David Bosshart, Trendforscher und Chef des Gottlieb-Duttweiler-Instituts, an einem Vortrag. Und er hat recht. Rund 7500 Zusätze liegen im Werkzeugkasten der Lebensmittelindustrie. Sie tragen komplizierte Namen wie Polyvinylpolypyrrolidon oder Methylethylcellulose. Einige von ihnen werden auch als Baustoff eingesetzt, als Pflanzenschutzmittel oder in der Erdölindustrie.

Falsche Früchte

Das Beunruhigende ist nicht, dass wir so etwas essen, denn die Zusatzstoffe sind legal und für die allermeisten von uns unbedenklich, solange die Dosis stimmt. Beunruhigend ist, dass wir uns ans Geschmacksdesign in unserer Nahrung gewöhnen. Plötzlich schmeckt uns die frische Erdbeere im Joghurt nicht mehr, weil das Erdbeeraroma aus dem Labor anders ist; intensiver, besser. 80 Prozent der Sinneseindrücke von Nahrung gewinnen wir über den Geruchssinn: über Nase, Mundhöhle, Rachen. Und so ist rund um die Herstellung von Aromastoffen eine gewaltige Industrie entstanden. Rund 24 Milliarden Dollar hat sie letztes Jahr weltweit umgesetzt. Der Weltmarktführer Givaudan mit Sitz in Genf hält allein für die Erdbeere 300 verschiedene Aromen bereit. Jedes davon ist abgestimmt auf eine bestimmte Weltregion und bestimmte Nahrungsmittel, flüssige, feste oder gefrorene. Die gesamte Himbeerernte der Welt reicht nur für fünf Prozent des globalen Bedarfs an Himbeeraroma.

Die Aromaindustrie floriert, weil natürliche Rohstoffe wie Früchte oder Gewürze teuer sind. Die gesamte Himbeerernte der Welt würde nur für fünf Prozent des globalen Bedarfs an Himbeeraroma reichen. Als Ersatz konstruieren die Spezialisten Tinkturen aus ganz erstaunlichen Grundstoffen. Bei Himbeeren sind es Zedernholzspäne. Eingekocht mit Wasser, Alkohol und einem Cocktail weiterer Zutaten, entstehen daraus die grossen Beerenträume. Die Zedern-Himbeere ist günstig. Um 100 Kilogramm Joghurt zu aromatisieren, zahlt die Industrie 4 Franken 50. Würde sie frische Himbeeren verwenden, müsste sie knapp 40 Franken auslegen.

Vanille, einer der knappsten und teuersten Rohstoffe überhaupt, konstruieren die Food-Designer günstig aus Abfall der Papierherstellung. Zum Einsatz kommen auch gentechnische Methoden: Aromen von Honig, Hülsenfrüchten oder Mandeln werden im Bioreaktor aus Schimmelpilzen und Bakterien imitiert. Und das Beste daran ist: Die Firmen dürfen «natürliches Aroma» auf die Packung schreiben, weil Ausgangsstoffe wie Schimmelpilze natürlich sind.

Die Vorschriften für Aromen sind grosszügig ausgelegt, vielleicht zu grosszügig. In Deutschland deckte eine Konsumentenorganisation auf, dass manche Joghurts andere Früchte enthalten, als auf dem Becher zu sehen sind. Die Technik dahinter heisst «Umfruchten»: Statt teurer Kirschen gibt man die günstigeren Cranberries hinein. Aus der Schweiz sind keine solchen Fälle bekannt. Die Qualität gerade bei Joghurt ist viel höher. Doch auch hier helfen die Hersteller mit Aromen nach. Auch hier schütten sie Milcheiweisspulver für ein besseres Mundgefühl hinein. Und auch hier gibt es falsche Früchte, zum Beispiel im Kirschen-Früchtetee. Im Papierbeutel haben sich allerhand Fruchtkrümel und Schalenstücke versammelt, nur Kirschen nicht. An sie erinnert nur ein Pulver aus Kirschensaftkonzentrat. Den Rest besorgen Aromastoffe.

Die Königin der Cornetwaffeln

Die besten Tricks sind meistens simpel. Und einer der simpelsten Tricks in der Lebensmittelindustrie ist der Trick von Paul Jung: Es ist Luft. Jung, 64-jährig, steht in Jeans und zerknitterter Jacke im Pausenraum der Frisco-Glace-Fabrik in Rorschach am Bodensee. Sie haben dort, und das sieht etwas kurios aus, die bunten Sonnenschirme und Stehtische aufgestellt, die sonst im Freibad stehen. Jung ist ein wichtiger Mann. Ihm hat die Schweiz das Rahmcornet zu verdanken. Drei von vier Cornets, die in diesem Land geleckt werden, kommen von Frisco. Jung hat sie entwickelt, über Jahrzehnte Schicht für Schicht zusammengesetzt zu einer «Symphonie der Erlebnisse». Das mit der Symphonie sagt allerdings nicht Jung, sondern die Marketingfrau, die neben ihm unter dem Sonnenschirm steht.

Ein Frisco-Cornet besteht zur Hälfte aus Luft. Glace ist Schaum, ein feines Gerüst aus Fettkügelchen und gefrorenen Wassertröpfchen. Je schaumiger es ist, desto angenehmer fühlt es sich im Mund an. Der Schaum quillt in der Produktionshalle in Rorschach mit einer Temperatur von minus 6 Grad aus Düsen und fliesst in eine Cornetwaffel, die nach Meinung von Frisco die Königin der Schweizer Cornetwaffeln ist. Das Karomuster ist grösser als bei der Konkurrenz. So gelange das Biskuit besser an Zunge und Gaumen, werde dort schneller aufgeweicht und der Geschmack entfalte sich schneller — sagen jedenfalls die Leute von Frisco, und die haben das natürlich evaluiert.

Ein Frisco-Cornet besteht zur Hälfte aus Luft. Glace ist Schaum, ein feines Gerüst aus Fettkügelchen und gefrorenen Wassertröpfchen. Jung und seine Kollegen haben sowieso alles evaluiert und ausprobiert: Die Schokoladenimprägnierung, damit die Waffel nicht aufweicht. Die Caramelisierung der Mandelsplitter obendrauf, damit sie knackig bleiben. Den Geschmack des echten Fruchtpürees, der dann aber doch mit Zitronensaft verstärkt werden muss. Und den Erdbeerschaum, nachgefärbt mit Randensaft. Ist die Glace gebaut, und das dauert nur ein paar Sekunden, wird sie schockartig auf minus 40 Grad gefroren, so werden die Wasserkristalle möglichst klein, was das Gefühl im Mund verbessert.

Glace zu verkaufen, ist ein extrem schwieriges Geschäft. Das Publikum ist anspruchsvoll. Man müsse «Erlebniswelten» anbieten, sagen die Marketingleute. Die Cornet-Welt, die Becher-Welt, die Wasserglace-Welt, die Pralinato-Welt. Die Letzere wird seit einigen Jahren ziemlich bedrängt von der Magnum-Welt, die dummerweise nicht zum Frisco-Imperium gehört, sondern zur Konkurrenzmarke Lusso. In beiden Sorten ist dasselbe drin: Vanilleglace und Schokolade. Die Marketingfrau von Frisco findet allerdings, bei Magnum sei der Schokoladenmantel dicker. «Der Pralinato-Esser will keinen dicken Mantel. Der Unterschied im Mund ist gigantisch.» Da haben sie bei Frisco ja nochmals Glück gehabt.

Das Schaugewürz

Designte Lebensmittel mit Zutaten aus dem Labor verändern unseren Sinn dafür, wie Essen wirklich schmeckt. «Bei Kindern können echte Kirschen und Birnen nicht mehr mit den Kunstaromen mithalten», sagt Christian Niemeyer, «sie sind geschmacklich nicht intensiv genug.» Niemeyer, junges Gesicht mit Vollbart, Biologe und einer der grössten Spielverderber für die europäische Nahrungsmittelindustrie, leitet das «Museum für Zusatzstoffe» in Hamburg. Es sieht aus wie ein kleiner Einkaufsladen und beherbergt Hunderte von Fläschchen, Pülverchen und Sprays: Aromen, Verdickungsmittel, Geschmacksverstärker, Farbstoffe: der bunte Zauberkasten der Food-Designer. Niemeyer führt mit seinen Mitarbeitenden einen ungleichen Kampf gegen die Giganten der Industrie. Er kennt deren Tricks. Und er verrät sie geduldig jedem Besucher, der den Weg in seinen Ausstellungsraum findet. Er kann sie genüsslich auseinandernehmen, bis der grosse Sinnesrausch zerlegt ist in ein paar Tinkturen und Puderhäufchen.

Dabei ist Niemeyer nicht etwa ein Zusatzstoff-Gegner. Er will nur, dass die Leute wissen, was in ihrem Essen drin ist — unter Umständen eine ganze Menge, denn mit Zusatzstoffen arbeiten längst nicht mehr nur die Nahrungsmittelfirmen. Ein Fläschchen Fruchtaroma kann man sich heute problemlos übers Internet für 3.50 Franken bestellen — für den Heimgebrauch oder für den Schnellimbiss. Viele Poulet-Verkäufer arbeiten heute mit einer Essenz namens «Chicken Glace», einer Tinktur, die mit dem Spray aufs brutzelnde Huhn aufgetragen wird. Sie macht die Haut schön knusprig, verleiht dem Fleisch einen rauchigen Geschmack und färbt es so ein, dass es aussieht wie perfekt grilliert. Wegen des regen Interesses von Konsumenten gibt es den Wunderspray seit kurzem auch in Fachgeschäften für den Privathaushalt zu kaufen.

Viele Zusatzstoffe sind reine Geschmacksverstärker für Saucen, Suppen oder Fertiggerichte. Sie helfen, den Mangel an echten Zutaten wie Fleisch oder Gemüse zu überdecken. So schmückt sich etwa die Eierschwämmlisuppe Suprême von Knorr auf der Packung mit fünf Sternen — und bietet dafür 1,2 Prozent getrocknete Eierschwämmchen und etwas Champignonsaft-Konzentrat. Für den deftigen Pilzgoutsorgen Aromen, Hefeextrakt, Zucker, Salz und Kaliumchlorid. Letztgenanntes ist ebenfalls ein Geschmacksverstärker. Er findet, dies nebenbei, auch als Düngemittel Verwendung.

1,2 Prozent Pilze sind in der Welt der Fertigsuppen gar nicht mal so dürftig. Die Maggi-Bouillon mit Rindsgeschmack hatte überhaupt nie physischen Kontakt mit Rindfleisch. Ein halber Liter dieser Suppe enthält 0,3 Gramm Gemüse, den Rest besorgen Aromastoffe, Gewürzextrakte, Geschmacksverstärker und Caramelzucker. Die paar Petersilienstücke, die darin schwimmen, dienen der Optik. Die Branche nennt solche Zugaben «Schaugewürze». Sie sollen dem Auge zeigen, was einem die Aromen und Verstärker in den Gaumen lügen.

Das Auge ist Teil des Geschmackssystems. Der Konsumierende erwartet ein gewohntes Bild und schöne Farben. Vanilleglace muss gelb sein, obwohl natürliche Vanille nicht gelb ist. Früher war sie mal gelb, weil man Eier als Emulgatoren zugesetzt hat. Heute übernehmen Zusatzstoffe diese Aufgabe. Man färbt nach, weil sich der Konsument an die gelbe Farbe gewöhnt hat, genauso wie er schwarze Körnchen in der Vanille als Zeichen höchster Qualität deutet: Oh, richtige Vanillesamen. Leider nicht. In vielen Fällen sind die schwarzen Punkte nur fein gemahlene leere Vanilleschoten. Sie haben keinen Geschmack. Es ist nur Dekoration. Ein Schaugewürz.

Nestlé: Der Gesundheitskonzern

Im fünften Stock an der Avenue de Nestlé 55 in Vevey sitzt Johannes Baensch. Es ist die Zentrale des grössten Nahrungsmittelkonzerns der Welt. Ein gewaltiger Bau, von oben sieht er aus, als wäre ein Raumschiff aus «Star Wars» am Genfersee gelandet. Baensch trägt einen nachtblauen Anzug, sein Scheitel ist perfekt gezogen. In seinem Rücken geht der Blick durch raumhohe Fenster auf einen Park, dahinter glitzert der See. Seit 24 Jahren arbeitet Baensch für Nestlé. Es ist ihm wichtig, dass man das weiss. Er wurde von seiner Firma nach Singapur geschickt, in die Niederlande, nach Frankreich. Jetzt ist er in der Schweiz und globaler Forschungschef des Konzerns. Baensch weiss also genau, wie man Essen designt, wie man mit Essen verführt.

Das Unternehmen verfolgt mit seinen Produkten das 60/40-Prinzip. Das heisst: In Blindtests müssen mindestens 60 Prozent der Konsumentinnen und Konsumenten den Nestlé-Artikel gegenüber dem der Konkurrenz bevorzugen. Dann ist man zufrieden an der Avenue de Nestlé. Baensch will erklären, welchen Höllenaufwand die Firma für diese 60-Prozent-Quote betreibt. Er greift zum Telefon, ruft eine Assistentin an. Sie solle eine Tafel Schokolade bringen, eine der neuen Sorten von Cailler. Die Marke Cailler gehört Nestlé. Als die Tafel eintrifft, gibt er den Befehl: «Die essen wir jetzt. Machen Sie auf!»

Die Forschenden der Chipshersteller zerlegen dieses Geräusch in einzelne Schwingungen und konstruieren daraus das optimale Krachmuster. Die Schokolade hat Nestlé viel Arbeit gekostet. Die Mandeln sind zwar eingegossen, aber nicht mit Schokolade überzogen. Sie sitzen wie Edelsteine in kleinen Grotten in der Tafel. Diese Anordnung bereite dem Konsumenten ein einmaliges Geschmackserlebnis, findet Baensch. Man nehme im Mund zuerst die Nüsse wahr und erst dann die Schokolade. Das zu fabrizieren, sei schwierig. Auch das dicke Papier liess sich nicht ohne weiteres in die Verpackungsmaschinen einspannen, aber Nestlé wollte es

so, weil das der Schokolade den Look eines handgemachten Produkts gebe. Und das ist dann schon etwas bizarr: Nestlé verkauft jeden Tag weltweit eine Milliarde Produkte und tut so, als wären sie von Hand gemacht.

Johannes Baensch ist ziemlich zufrieden mit der Schokolade und allem anderen, was er für Nestlé geleistet hat. Finster wird seine Miene nur, wenn man ihn auf den Zucker und das Fett anspricht, das nicht nur in der Schokolade, sondern in vielen Nestlé-Produkten in ziemlich grossen Mengen zu finden ist: zum Beispiel in Frühstücksflocken, die «Fitness» heissen, oder in Getränken für Kinder oder in den unzähligen Glacen, Schokoriegeln und Joghurts, welche die Firma herstellt.

Zucker und Fett sind althergebrachte Geschmacksverstärker. Sie sorgen für einen runden, vollen Gout. Eine Etage über dem Konferenzzimmer von Johannes Baensch hat der Konzern sämtliche Produkte ausgestellt, die er weltweit verkauft. Man muss einen Gang von etwa hundert Metern abschreiten, bis man an all den Sachen vorbeigegangen ist. Ein beträchtlicher Teil davon ist Junkfood: Süsswaren, Tiefkühlpizza, Fertiggerichte, Tütensuppe, Kuchen-Backmischungen, Instantkaffee. Nestlé bezeichnet sich in seinen Firmenbroschüren als «führendes Unternehmen für Ernährung, Gesundheit und Wellness». Warum stellt dann das Unternehmen so viel ungesundes Essen her?

Die Melodie des Einzel-Chips

Den abwertenden Ausdruck «Junkfood» hat die Branche längst durch den freundlicheren Begriff «Indulgence» ersetzt, was Genuss bedeutet. Indulgence-Produkte sind Produkte, die nicht besonders gesund sind, aber schmecken. Sie haben einen sogenannten «Bliss Point». Das ist der Punkt, an dem sich das gewünschte sensorische Empfinden maximal entwickelt. Der Punkt der optimalen Süsse bei Schokolade zum Beispiel.

Wie man so etwas hinkriegt, fragen sich nicht nur die Leute in den Nestlé-Labors auf der ganzen Welt, sondern auch Forscher wie Erich Windhab. Er ist offiziell Professor für Food Process Engineering an der ETH Zürich, aber genauso gut gefällt ihm der inoffizielle Titel, den ihm seine Tochter verliehen hat. Sie nennt ihn «Professor Chocolat». Windhab hat ein Verfahren entwickelt, um Schokolade herzustellen,die einerseits im Mund zum optimalen Zeitpunkt schmilzt, nämlich bei einer Temperatur zwischen 29 und 32 Grad. Anderseits bildet sie keinen weissen Belag, den Schokolade früher bekam, wenn man sie zuhinterst im Küchenschrank vergessen hatte. Die Tochter war mit dem Schokoladen-Professor als Vater der Star der Schulklasse. Er selbst ist der Star der Schokoladenindustrie. Sie hat sein Verfahren begeistert übernommen.

Windhab, Kinnbärtchen und schulterlanges Haar, sitzt in einem kleinen Büro im Zürcher Universitätsquartier. Wenn er von seiner Arbeit erzählt, dann zeichnet er Gauss’sche Kurven und Prozessdiagramme auf ein Papier. Windhab versucht den Sinnesrausch mathematisch zu quantifizieren. Seine Hilfsmittel sind nicht Aromaessenzen und Verdickungsmittel, sondern der Fourier-Koeffizient und die Sinuskurve. Er spricht von der «Melodie des Einzel-Chips» und meint damit das Geräusch, das ein Kartoffel-Chip beim Zerbeissen von sich gibt. Wie ein Lebensmittel tönt, ist relevant. Die Forschenden der Chips-Hersteller zerlegen dieses Geräusch in einzelne Schwingungen und konstruieren daraus das optimale Krachmuster. Grosse Snack-Hersteller wie Kellogg mit seiner Chips-Marke Pringles achten sogar auf einen einheitlichen Bruchpunkt. Sie testen ihre Produkte mit einem mechanischen Stempel, der die Form von Schneidezähnen hat. Der angestrebte Messwert liegt bei 276 Millibar. Anschliessend imitiert ein künstlicher Mund mit einer Kugelmühle die Zerkleinerung der Chips. Eine speichelähnliche Flüssigkeit wird dazugemischt. So stellen die Designer den Vorgang im Mund nach und basteln hernach eine Kartoffelscheibe mit optimalen Eigenschaften für den Verzehr. «Der Konsument ist bereit, 10 bis 20 Kaubewegungen zu machen», sagt Windhab. «Dann will er schlucken.»

Gemessen an diesem Aufwand sieht die Firma Zweifel Pomy-Chips in Spreitenbach im Aargau aus wie ein Amateur- oder vielleicht eher wie ein Gourmet-Produzent. Sie schnitzt ihre Chips noch altmodisch aus einer Kartoffel und presst sie nicht aus Flocken in eine Einheitsform. Die Gewürze mischt sie in grossen Trommeln in die fettfeuchten Chips. Die Stücke sind unterschiedlich gross und unterschiedlich fest. Eine Bruchpunktmessung findet nicht statt.

Ohne Entwicklungslabor kommt aber auch Zweifel Pomy-Chips nicht aus, denn ein Kernproblem der globalen Nahrungsmittelindustrie stellt sich auch in der Provinz in Spreitenbach: Wie stelle ich ein Produkt her, das immer gleich schmeckt, aus einem Rohstoff, der immer anders beschaffen ist? Kartoffeln unterliegen saisonalen Schwankungen, der Geschmack ist nicht immer derselbe. Der Stärkegehalt verändert sich, das beeinflusst die Knusprigkeit. Dagegen helfen unter anderem Zusatzstoffe.

Bei Zweifel ist Pietro Realini dafür zuständig. Realini ist Lebensmittelingenieur. Er isst, berufeshalber, seit 19 Jahren jährlich zehn Kilogramm Pommes Chips und ist schlank wie ein Spargel, was beweise, sagt er, dass Chips der Figur nicht abträglich seien. Eine seiner grossen Herausforderungen ist es, die Erinnerungen der Konsumierenden zu aktivieren. Zweifel-Pommes-Chips in weissen Plastikschalen gehören seit Jahrzehnten zum Inventar jeder Schweizer Schulparty. Der erste Flirt, der erste Liebeskummer, der erste Kuss — die Zweifel-Chips waren dabei. Sie sind der kulinarische Soundtrack der Jugend. «Darum», sagt Realini, «müssen unsere Chips gleich schmecken wie vor dreissig Jahren. Denn mit den Chips kommen die Erinnerungen.»

Essen ist auch ein Gefühl.

Dieser Text stammt aus dem Buch «Der Kult um unser Essen: Wo es herkommt. Warum es schmeckt. Wie es uns verführt.» ISBN 978-3-03810-090-4