Essen ist für die Chinesen auch Medizin, Kunstform und Geschichte. Doch mittlerweile ist es ihre grösste Angst.

Wir tragen das Dongpo, eine Schale mit Hühnchenflügeln, den Karotten-Erbsen-Paprika-Tofu, die Brühe, Reis und die geschnittenen Gurken auf. Daneben der Erdnussdip. Herr Zhang schmeisst die Klimaanlage an, läuft an einem Tower-Computer und einem Flat Screen vorbei zum kleinen Esstisch aus dunklem Holzimitat.

«China auf der Zunge» ist die erfolgreichste Fernsehserie der letzten Jahre in China. Kopien finden sich an jedem Strasseneck. In satten Farben und mit vielen schlürfenden und glibschigen Tönen unterlegt, zeigt die Serie, wie Essen in China auf den Teller kommt. Die Zuschauer reisen durch fast alle Provinzen des Landes, sehen die Felder und Fischgründe, die Menschen, die sie bearbeiten, sowie Dutzende regionale Kochstile. Es wird nicht nur die chinesische Kochtradition gefeiert, sondern gleichzeitig auf subtile Art der Stadt-Land-Konflikt, seit je ein heikles wirtschaftliches Problem, verhandelt. Wenn eine tibetische Pilzsammlerin an ihrem Heimatmarkt 60 ¥ für einen Matsutake-Pilz kassiert, der in der Stadt für 600 ¥ verkauft wird, dann beginnt man die Gründe für die vielen unterdrückten Bauernrebellionen und die anhaltende Landflucht zu verstehen.

Gleichzeitig bespricht die Serie die Metaphorik des chinesischen Essens. «Die Szechuan-Nudelsuppe», säuselt eine sanfte Stimme, «köchelt seit tausenden von Jahren in allen Winkeln des Landes. Ein wunderbares Kunstwerk, das als Gericht und Wunsch gleichzeitig funktioniert. Nudeln bedeuten Langlebigkeit. Geburtstagsfeiern in Szechuan müssen unbedingt mit dieser Nudelsuppe gefeiert werden. Die Nudeln werden begleitet von den fünf Farben; weissgelbe Eier bedeuten Wohlstand, rote Karotten blühendes Leben, grüner Lauch Vitalität. Geschmack ist das Wichtigste auf der Welt. Erinnerungen an die Kindheit, die für immer bleiben.» Hungrig beginnen wir zu essen. Es ist etwa 19 Uhr.

«Europa war absolut unvergesslich», die Augen von Frau Zhang drücken sich fröhlich zusammen. «Berlin! Das Eis war so günstig! 1 Euro für eine Kugel. Und in Italien waren wir in einer traditionellen Eisdiele. Es war wunderbar!» — «Hier kostet Eis 30 ¥. Und es ist grauenhaft. Schrecklich.» Herr Zhang verzieht seinen Mund aufgeregt. «Eine Pest!» Speiseeis ist derzeit im Kommen in China. Der letzte Skandal ist erst wenige Monate her. Fäkalspuren, Bakterien bei Mengniu, einem der landesweit grössten Hersteller.

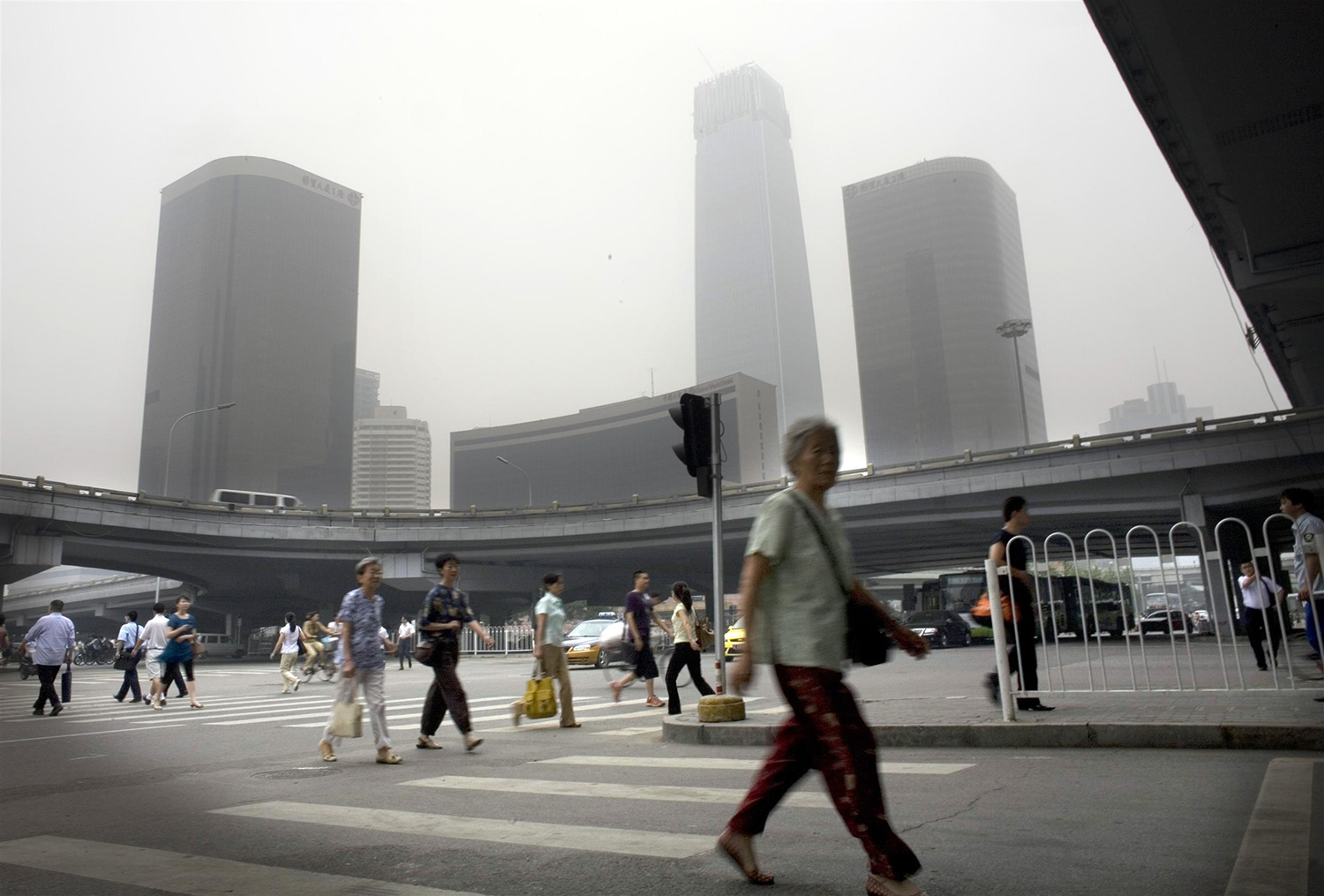

«In der Schweiz erinnere ich mich an den blauen Himmel, die klare Luft und das saubere Wasser. Man konnte wirklich den Boden sehen. Wie damals, als ich Teenager war. Die Kinder fingen Fische im Wasser», ihr Blick wird weich.

Wir schütten Gemüse über den Reis, ich bekomme einen Hühnchenschlegel. Herr Zhang schmatzt fröhlich, spuckt immer wieder Knochen auf eine Platte. Der dickflüssige Erdnussdip passt gut zu allem. Er ist salzig, süss, sauer und sehr cremig.

Frau Zhang bringt die Trauben. «Ich liebe süsses Essen!», sagt ihr Mann. «Die Trauben habe ich mit Filterwasser in Zahnpasta gewaschen, die können Sie ganz ungeschält essen», sagt Frau Zhang freundlich. «Das Gemüse übrigens habe ich in Salzwasser gewaschen. Das neutralisiert die sauren Pestizide.»

Die Schalen der Riesentrauben schmecken künstlich. In den letzten Monaten machten in China Berichte die Runde, dass Blei und Formaldehyd aus Packmaterialien in Lebensmittel eingedrungen sei. Giftige Verpackungen sind eine neue Variante in Chinas jüngster Geschichte fehlender Nahrungsmittelsicherheit. Ich richte mich nach ihrem Mann, der das Fruchtfleisch aus der Haut schlürft. «Ich mag die Trauben nicht. Sie sind so süss geworden in den letzten Jahren. Und so gross.» Frau Zhang verzieht das Gesicht.

«Wo informieren Sie sich eigentlich über Lebensmittel?», frage ich. «Das mit dem Essensproblem haben wir schon öfter im Fernsehen gesehen. In CCTV. Die meisten Leute bedrückt das. Es ist etwas Tägliches. Man redet im Hof drüber. Wir haben sogar unseren Computer benutzt. Dieses I… I…», sie schaut ihren Mann an. «Internet.» — «Genau. Da kann man alles lesen. China ist jetzt offen, und man kann sich informieren.» Herr Zhang beginnt abzutragen. «Ausserdem scheint sich die Regierung drum zu kümmern. Vielleicht ist unsere Technologie aber noch nicht so gut wie im Westen.»

Herr Zhang setzt sich wieder ans Ende des kleinen Tisches. Er beugt sich vornüber und schaut mir in die Augen: «China ist und bleibt ein Agrarland. Daher sehen Chinesen Essen als das Wichtigste an. Es geht ums Überleben.» Was kann man also tun, um sauberes Essen zu bekommen? Frau Zhang zuckt mit den Schultern. «Die Leute wollen mehr Geld. Reiche Leute kaufen gesundes Essen.» Bei der Verabschiedung drückt Herr Zhang meine Hand im europäischen Stil. «Kennst du diese alte Redewendung? Jeder Chinese kennt sie: ‹Essen ist der Himmel des einfachen Mannes.›» Er lacht.

Essen ist ein Vertrauensgut, sagt die ökonomische Theorie. Ware, auf deren angebliche Qualität man schlicht vertrauen muss, weil es zu aufwändig wäre, sie zu untersuchen. Jeder müsste ein Labor mit sich herumtragen. Daher ist es in entwickelten Ländern eine Staatsaufgabe, via Gesetz, Kontrolle und Justiz für ausreichende Lebensmittelsicherheit zu sorgen. Nirgendwo wirkt sich die Qualität eines Staatswesens so direkt auf seine Bürger aus wie bei Lebensmitteln. Wir bestehen aus dem, was wir essen.

Im September 2013 zeigen offizielle Fotos Staats- und Parteichef Xi Jinping auf einem Reisfeld. Nachdenklich betrachtet er ein paar grüne Halme. Rundherum unterwürfige Berater. Die Qualität von Lebensmitteln misst sich in harten Fakten. Und Fakten mochten Diktatoren noch nie. Es ist ein Dilemma.

Premier Li Keqiang hat derweil den Vorsitz einer «Nationalen Lebensmittelsicherheitskommission» übernommen. Essen ist jetzt Chefsache. Chinas Führung hat Angst vor der Wut des Volkes. «Essen ist essenziell, und Sicherheit sollte höchste Priorität haben», verkündete Li kürzlich in ungewohnter Klarheit. Man hört von Food-Razzien. Tausende werden verhaftet, Tausende Richtlinien und Standards erlassen, in Dörfern und auf dem Land. Immer wieder tauchen in chinesischen Zeitungen wie dem Parteiorgan «China Daily» Berichte auf, die beweisen sollen, wie sehr sich der Staat nun um «Food Safety» – 中华人民共和国的食品安全 – kümmert. Was allerdings nicht mit plötzlicher Meinungsfreiheit verwechselt werden darf: In China kann man für unverblümte Aussagen zu Lebensmittelfragen derzeit ins Gefängnis wandern. So wie im September der bekannte Unternehmer Charles Xue. Es scheint, dass der grosse chinesische Staat mit seinen 30 Millionen Angestellten alle Waffen gezückt hat. Doch er kämpft gegen einen unsichtbaren Gegner, gegen ein System, das er selber kreiert hat. Aus dem er selber besteht.

Es ist eine Horror-Reality-Show, was sich die 500 Millionen von der Staatspresse desillusionierten Sina-Weibo-Nutzer via die twitterartige Mobiltelefon-Applikation zusenden. Die Tausenden Schweinekadaver, die letztes Jahr im Huangpu River, einem der wichtigsten Trinkwasserflüsse Schanghais, auf die Metropole zutrieben. Ratte, als Lamm verkauft. In Ziegen-Urin mariniertes Entenfleisch, das als Rind angeboten wurde. Das Schweinefleisch, das im Dunklen leuchtet. Wassermelonen, die vor lauter Düngemittel explodieren. Joghurt aus pulverisierter Schuhsohle. Aluminium im Mehl. Die Website www.zccw.info (kurz für «Schmeiss alles aus dem Fenster») zeigt eine Chinakarte, wo man die Skandale nach Region und Jahr begutachten kann. Klassifiziert nach Kategorien wie Giftig, Fälschung, Abgelaufen usw. Es ist überall. Alles. Möglich. «Nach einer Serie noch makabererer Lebensmittelvorfälle löst das Label ‹Made in China› bei Chinesen mittlerweile Todesangst aus», kommentierte kürzlich das «Wall Street Journal».

Guangzhou

Chen Da-Ka will trotzdem in den Food-Himmel. Da-Ka — die Grosse — ist der Künstlername der 29-Jährigen. In der 15-Millionen- Metropole Guangzhou (Kanton), im Süden Chinas nahe Hongkong, ist Chen eine beliebte Foodkritikerin mit Zehntausenden Followern auf Weibo und diversen «Foodie Apps». Auf solchen Plattformen nehmen viele Enthüllungen ihren Ursprung. Hier tauscht man sich via Mobiltelefon über Restaurants aus. Vor allem die anspruchsvollen Jüngeren aus der Ein-Kind-Epoche. Sie haben keine Zeit zu kochen. Der Wettbewerb in den Unis und am Arbeitsmarkt ist zeitraubend.

Für sie ist mittlerweile jedes Restaurant verdächtig. Vor Restaurants, die als «sauber» gelten, bilden sich schnell lange Schlangen. Die langen Schlangen gelten wiederum als gutes Zeichen für Passanten. Die Menschen warten ein, zwei Stunden. Daneben leere Gaststätten. Umso wichtiger werden Restaurant-Beurteilungen auf Mobiltelefonen. Es gibt eigene Food-Safety-Apps. Chen ist bekannt geworden als listige Stimme jener, die kein Gift mehr wollen. Kürzlich veröffentlichte sie ihr erstes Kochbuch. «Die Art, wie wir mit Lebensmitteln umgehen, zeigt, wie wir mit unserem Leben umgehen», steht auf der Rückseite. Die ersten 10000 Exemplare des Essaybandes «Eine Tonschale voll Rauch und Feuer» waren innert Monaten ausverkauft. «Keine Bilder, weil ich nicht will, dass dumme Leute es lesen», sagt Chen und schaut unschuldig. Mit ihren riesigen Augen, der hellen Haut, dem spitzen Kinn ist die zarte Chen eine auffällige Schönheit. Sie trägt ein türkises 50er-Jahre-Kleid, dazu ein breites rotes Haarband. Sie mag Vintage. «Ich will was Besseres», sagt Chen. «Mir schmeckt das Essen nicht mehr.» Nichts schmecke mehr wie früher.

Chen hat mich ins «Vlife» in Guangzhou geladen. Das Restaurant liegt in einem belebten Viertel, nahe einer Universität und eines grossen internationalen Hotels, gleich neben einem bekannten Luxusrestaurant. 155 μg/m3. Noch vor zwei oder drei Jahren waren derartige Restaurants in chinesischen Metropolen selten und wurden fast nur von gesundheitsbewussten Ausländern besucht. Seit kurzem werden sie geflutet von Chinesen auf der Suche nach gesunder Nahrung. Die Front ist komplett verglast. «The Green Resolution» steht in grossen Buchstaben auf den Scheiben. Hinter den Fenstern Olivenölflaschen, Holzkisten und eine Bücherwand. Auf der ersten Seite des Menus steht: «Wer du bist, zeigt sich daran, was du isst.» Es gibt Fusion-Food. Die Wirtin, eine Freundin von Chen, empfiehlt gebratenen Reis mit Freilandeiern. Die Schale à 6o ¥.

«Ich schmecke das, wenn es nicht biologisch ist. Es ist wie bei Tomaten. Ich erinnere mich an meine Kindheit. Und da haben Tomaten anders geschmeckt», sagt Chen. Seit 2009 kursieren in China Gerüchte, es seien gefälschte Eier im Umlauf. Hergestellt aus Gelatine, Lebensmittelfarbe und Gipspulver. Gar nichts scheint mehr sicher. «Hier kann ich essen, weil ich genau weiss, woher das Essen kommt.»

Auf der Karte des Restaurants werden die Produzenten der Zutaten namentlich aufgeführt. Es ist eine Soziale-Netzwerk-Philosophie, Selbstversorgung im Bekanntenkreis. Autarkie. Zwei Jahre, sagt die Wirtin, eine frühere Texterin der Werbeagentur Saatchi, habe sie gebraucht, um alle nötigen Bauern zu finden. Stolz zeigt sie Kühltheken voll eingeschweisstem Gemüse mit Herkunftsangaben. Das sei ihr eigenes System. Sie hole die Lebensmittel von den Bauern selber. Denn es gebe für Bauern und Zwischenhändler stets den Anreiz, billig produzierte, pestizidverseuchte Ware unterzuschieben. Mit weniger als einem Zehntel des globalen Farmlands muss China ein Fünftel der Weltbevölkerung ernähren. Über die Hälfte der Gewässer und zehn Prozent des Landes sind verseucht mit Schwermetallen oder Pestiziden. Nur wenn sie selber die Lebensmittel hole, könne sie garantieren, dass ‹Vlife› bio sei. Oder es zumindest versuchen. «Vlife tries its best to watch the sources and quality of your food» steht in der Karte.

«Organic bei uns heisst etwas ganz anderes als bei euch», erklärt Chen. «Den staatlichen Biolabels vertraue ich nicht. Ich vertraue niemandem. Niemand vertraut in diesem Land mehr irgendjemandem. Ich vertraue dem, was ich selber gesehen habe. Oder meinen Freunden. Alles müssen wir selber machen. Das heisst organic.» Und das sei aufwendig, erklärt die Wirtin. Ihre Profite seien leider recht gering. Wegen der hohen Kosten der vertrauenswürdigen Zutaten.

Mein Bio-Gemüse-Würstchen-Reis ist mit etwas Käseartigem überbacken. Das Lieblingsgericht der Wirtin schmeckt nach Kindergarten. Da-Ka muss auf ganz schön viel verzichten, um an ihr gesundes Essen ranzukommen, denke ich.

«Sie haben also lieber eine gute Moral als satte Gewinne?», frage ich. Die Wirtin zögert. Chen antwortet: «Gläubig? Religiös? Nein. Wir sind noch böser», sie funkelt. «Ich will die Vuitton-Tasche und das gesunde Essen. Ich will von allem das Beste.»

Wir bestellen uns einen Fruchtsalat. Chens Mann setzt sich zu uns an den Tisch. Ein junger Journalist mit buntem Shirt, «Mad Men»-Brille und Dalí-Bart. Er hat eine Schachtel gebracht. «Ich habe ein Geschenk», sagt Chen und reicht mir die Schachtel. «Das sind Kiwis. Unsere Kiwis.» Chen richtet sich auf. «Schau, wie hässlich sie sind! Das ist der Beweis! Sie sind echt.» Ihre Schwiegereltern hätten angefangen, Kiwis zu züchten. Chen begann die Ernte über die Internetplattform taobao zu vermarkten.

Der Internet-Direktverkauf gesunder Lebensmittel boomt in China. Der bekannte Online-Supermarkt Yihaodian.com konnte seinen Lebensmittelumsatz 2012 verfünffachen. Ein besonderer Renner: Import-Babymilch. Denn chinesische Babymilch liegt seit dem Sanlu- Skandal wie Blei im Regal. Heute kaufen Chinesen bei Auslandsreisen statt Schweizer Uhren Babymilch. Und zwar so massiv, dass Hongkong Ausfuhrbeschränkungen einführte und Supermärkte in England Limits setzten. Resultat: Babymilch-Schmuggel. Und Importe. Neuseeländische Anbieter exportieren derart grosse Mengen, dass im Juni 2013 gar Neuseelands Währung wackelte, als es kurzzeitig Schwierigkeiten beim Babymilch-Export nach China gab.

Chen ist schwanger. Weiterhin gilt die Ein-Kind-Politik. Dass Schwangere sogar Strahlenschutzwesten gegen Mobiltelefone tragen, ist in China nicht ungewöhnlich. Ein Interesse an gesunder Nahrung liegt da nahe. «Aber wie könnte man mehr gesundes Essen bereitstellen?», frage ich. «Das ist ein Problem», meint die Wirtin. «Mein Modell lässt sich kaum ausweiten. Dann gäbe es wieder Mittelsmänner. Wahrscheinlich hilft nur der Import.» — «Wir sollten neue Kolonien gründen. In Brasilien, Afrika und Australien», scherzt Chens Mann. Alle lachen.

Peking, 14. September, im Hutong nahe Beixinqiao Metro Station, 167 μg/m3. Michael, Eddy und ich klettern auf das Dach. Dort steht er, sein Aquaponic. Ein Tank, darauf Grünzeug. Das hat sich der kanadische Künstler nach ein paar Jahren China gegönnt. Als ich es in Schanghai das erste Mal hörte, dachte ich, es sei ein Gerücht, dass mittlerweile in immer mehr Hochhaus-Appartements Chinas diese Tanks blubberten, in denen Grünzeug und Fische gezüchtet werden. «Es ist ein Kreislauf», sagt Eddy. «Wir müssen nur die Fische füttern. Ihre Ausscheidungen füttern den Salat. Und der wiederum säubert das Wasser.» Komplette Autarkie ist der konsequente letzte Schritt. Der individuelle Exit aus einem System, das seinen Teilnehmern nichts mehr zu bieten hat.

Eddys japanische Frau Emi Uemura hält das Baby. Bald wollen die beiden wegziehen. Rüber nach Kanada. Wo die Luft gut ist, man das Wasser trinken kann. Sich wieder um die Arbeit kümmern kann. Das Kind schreit. Uemura kann mit dem Kind nur an guten Tagen nach draussen. In Peking hat jeder, der es sich leisten kann, nicht nur Wasserfilter, sondern auch Luftfilter im Appartement.

Vor drei Jahren zog Uemura wegen Eddy nach Peking. Es war ein Schock. Für die essensversessenen Japaner zählt vor allem die Qualität der Zutaten. 200 km nördlich des Stadtzentrums fand die Endzwanzigerin endlich Kleinbauern, die ohne Gift arbeiteten. Sie erzählte das Freunden, die nach gesundem Essen suchten. Man brachte die Bauern in die Stadt und startete so, fast ohne es zu verstehen, eine Art politische Lebensmittel-Bewegung, die sich mittlerweile in ganz China ausbreitet. Während Autarkie ein individueller Schritt aus der Politik ist, startet Politik erst in der Gemeinschaft. Und die begann als Biomarkt.

2010 begründete Uemura den «Beijing Farmer’s Market»: «Ich wollte gesundes Essen», erinnert sich Uemura. Zwei Stände gab es. Am Anfang kamen Freunde. Fast nur Ausländer. Man begann Diskussionen zu Lebensmittelsicherheit zu veranstalten. Ein Farmer’s Market nach amerikanischen Modell ist eine demokratische Kooperative, bei der jeder Marktstand über Entscheidungen mit abstimmen kann. Dann habe man einen Weibo-Account eingerichtet und es sei explodiert. Hunderte, Tausende kamen, alles Chinesen. Rund 80 000 Follower hat der Sina-Weibo-Account des Bauernmarkts mittlerweile. Während des arabischen Frühlings begann die Polizei zu patrouillieren. Einmal wurde der Markt geschlossen: Versammlungsverbot. Man muss sich fortan mit den Behörden arrangieren. Uemura wurde das alles zu viel, eine Chinesin führt nun die Geschäfte.

Seit einiger Zeit unterhalte übrigens die Renmin University, Pekings Kaderschmiede, die landesweit wichtigste Biofarm, die Donkeyfarm. «Interessanterweise startete das die Wirtschaftsfakultät», sagt Eddy. Vielleicht ist es ein Testlauf, wie so oft in Chinas Führungsstrategie. Denn es gibt etwas, was Chinas Bürger äusserst wütend macht. Allerorten wird darüber getuschelt. Während das Volk am Essen leidet, isst die Regierung — Bio.

Denn es gibt ein Biosystem in China, das vielleicht sogar älter ist als jenes im Westen. Ein Netzwerk geheimer staatlicher Farmen und Restaurants. Separate Versorgung der Führungskräfte mit sicherer Nahrung — ein System, das Mao aus der Sowjetunion übernahm. Chinas Topsportler erhalten diese Nahrung — um bei Dopingtests nicht wegen leistungssteigernder Hormone disqualifiziert zu werden. Das Staatsgemüse sei so rein gewesen, erzählt ein Bauer im Monatsmagazin «Atlantic», dass er es direkt vom Feld habe essen können. Vielleicht testet man also derzeit aus, dieses System zu erweitern oder gar öffentlich zugänglich zu machen.

Heute ist der «Beijing Farmer’s Market» im New World Department Store III. Mein letzter Tag im Land. Der verdammte Stau. Ich bin fast zu spät. Ich renne vorbei an Textilien und Kosmetik. Eine Middleclass-Mall. Da! Etwa 40 Stände. Es gibt frische, unbehandelte Milch. Ein Stand verkauft Rosenblütenmarmelade. Da ist Gemüse und sogar Käse. Vielleicht zum ersten Mal seit Beginn meiner Suche vor zwei Wochen sehe ich richtige Lebensmittel. Allerdings sind sie teurer als in der Schweiz. Sogar teurer als Importprodukte. Es muss in China sehr aufwändig sein, so zu produzieren. Und die Kunden sind bereit, jeden Preis zu zahlen.

Eine Kundin ist Michelle Garnault, Inhaberin der edlen Restaurantgruppe «M». Bei ihr essen Diplomaten, Parteikader und Wirtschaftsspitzen. Ein paar Tage zuvor hat sie in Schanghai ein kleines Business-Dinner veranstaltet, bei der ein Chiquita-Vertreter darüber referiert hatte, dass das weltgrösste Bananenunternehmen zwei Jahre lang ganz China abgesucht habe, nur um fünf Anbauorte zu finden, die sauber genug für die Aufzucht ganz normaler Bananen waren. Garnault stellt mir Chang Tianle vor. Sie trägt einen grossen Jutesack. Darauf steht: «I own it». Chang ist die neue Leiterin des «Beijing Farmer’s Market». Eine Frau mit kräftigen Wangenknochen und selbstbewusstem Auftreten. «Ich muss los. Auf ein Essen. Aber komm doch mit», sagt sie freundlich, «zu einem richtigen Fest!» Sie reicht mir eine Schachtel. «Öffentlichkeit ist sowieso Teil von unserer Agenda.»

Draussen fährt ein nagelneuer schwarzer Volkswagen vor. Am Steuer sitzt ein junger Mann, der einladen hilft. «Stop the CO2» steht auf seinem T-Shirt. Ich hebe meine Pappschachtel in den Kofferraum. Sie eine Tüte mit Gemüse. «Ein Freiwilliger», sagt Chang, die sich im amerikanischen Stil duzen lässt, «er hilft dem Farmer’s Market». Wir sinken in die Rücksitze. Tianle ist 34. Früher habe sie für eine Genfer Nichtregierungsorganisation Freihandelsabkommen mit China überwacht. Der Farmer’s Market sei ein riesiger Erfolg. Man habe die Kapazität verdoppelt. Er finde jetzt dreimal pro Woche statt. Man rechne mit mehreren Hunderttausend Besuchern im Jahr. Wir fahren zwischen Hutongs und Hochhäusern vorbei. Entlang eines Kanals zieht sich ein Slum, Bretterbuden voll Graffiti. Sie überlege die Ausweitung des Handels. So etwas wie ein chinesisches Whole Foods. «Der Bauernmarkt ist unser Versuch, in diesem Horror eine Insel zu bauen.» Nur mit der Demokratie habe es noch nicht geklappt. «Die Bauern sind noch nicht bereit dafür.»

Wir landen in einem schwarzen Appartementkomplex mit verspiegelten Scheiben. Am Empfang vorbei ein paar teppichbelegte Stufen hoch. Ein luxuriös mit Teppichen und Sofas ausgekleideter Dinner-Room. Ein ausgelassenes Dutzend an einem runden Dinnertisch. Eine Flasche Moët & Chandon. Ein offizielles Restaurant ist das nicht. Ich stelle den Pappkarton ab. Livrierte Kellner tragen immer neue Schalen mit Bergen von Hummern und Wollkrebsen auf. «Organic Farmer haben uns die Krebse geschenkt. Aus Dankbarkeit. Weil sie bei uns auf dem Markt verkaufen können. Wir sollen sie testen», sagt Tianle. Im ganzen Raum knistert und knackt es zufrieden.

Bald türmen sich vor uns Berge von Schalen. Die Tiere sind eines der höchsten Statussysmbole im gegenwärtigen China. Sie wachsen nur in sauberem Wasser. Ein Krebs in bester Qualität kostet in Restaurants 500 ¥. Den Monatslohn eines Farmers. Was für ein Fest ist das genau, frage ich mich. Eine bescheidene Bio-Party? Ein etwa vierzigjähriger Mann mit rasierter Glatze und Brooks-Brothers-Shirt zeigt mir stolz eine ausgegessene Krabbe, die er adrett wieder zurechtgelegt hat. Ein altes Spielchen des reichen Adels. «Das kann ich in acht Minuten!», lacht er. Eine ältere Dame nähert sich Tianle und flüstert ihr hinter vorgehaltener Hand etwas ins Ohr. Irgendwie hat die neue Leiterin des Farmer’s Market etwas Staatstragendes, denke ich. Dabei war das doch als Gegenmodell gedacht.

Tianle stellt mir eine gedresste Freundin Ende zwanzig vor. «Schau», sagt sie und nimmt das weisse iPhone der Freundin, «ihr Mann war früher Anwalt für geistiges Eigentum. Er ist jetzt Farmer geworden. Wo ist das Bild? Ah, da.» Ein Schnappschuss, die hübsche Freundin posiert mit einem Salat vor einem Bio-Marktstand. «Sie hilft ihrem Mann zu verkaufen! Toll, nicht?» Die Freundin öffnet die Pappschachtel, ein paar der Gäste zücken ihre Handtaschen. «Sonst ist sie Musikerin …» Ein Schnappschuss. Die junge Frau in einer grünen Armeeuniform. Vor sich ein Cello. «… im Orchester der Volksbefreiungsarmee.»

Mir wird klar, wo ich hier bin. Mit dem Orchester trat auch Peng Liyuan auf. Eine Erinnerung, wie die bekannte Sängerin Peng 1989 am Tiananmen-Platz direkt nach dem Massaker an Oppositionellen den Soldaten Autogramme auf ihre Helme gibt. Die Gattin von Xi Jinping, dem Präsidenten von China.

«Ich war früher übrigens auch Journalistin», sagt Tianle. «Bei ‹China Daily›.» Ich schlucke. Die Parteizeitung. «Hast du noch Freunde da?», frage ich.

«Oh ja!», lächelt mich Tianle an.

Vor mir liegt die geöffnete Pappkiste. In Reih und Glied liegen darin, getrennt durch Kartonstreifen, einzeln umwickelt mit Plastikfolie, aussenherum noch schützendes Styropor, Äpfel. Die Cellistin greift hinein. Schnell packt sie sich drei Äpfel in ihre Tasche. Schau, sagt sie. «Bioäpfel.» Sie nimmt einen heraus, lächelt mich an, hält ihn mir hin.

Der nach der Entdeckung von unsauberen Machenschaften im Bio-Handel Journalist gewordene Hannes Grassegger ist fester Reporter bei Reportagen und spezialisiert sich auf Artikel zum Thema Wirtschaft.

Giftige Chemikalien in der Landwirtschaft, vergiftete, modifizierte Lebensmittel, verseuchtes Wasser und der Schutz der Bienen sind nur einige der Themen, mit denen sich Greenpeace Ostasien beschäftigt, um die Lebensqualität und Umweltgesundheit Chinas zu erhöhen. Beispielsweise werden Lebensmitteltests durchgeführt und die Vertreiber dieser Produkte mit den Resultaten konfrontiert. Oder es werden Wasserproben genommen und aufgrund dieser gezielt Lobbyismus für sauberes Wasser betrieben.