Umweltschützer sind alarmiert: Gentechniker wollen mit neuen Hightech‐Verfahren das Erbgut von Pflanzen verändern. Doch es gibt auch biotechnologische Verfahren, die Chancen für eine nachhaltige Landwirtschaft bieten.

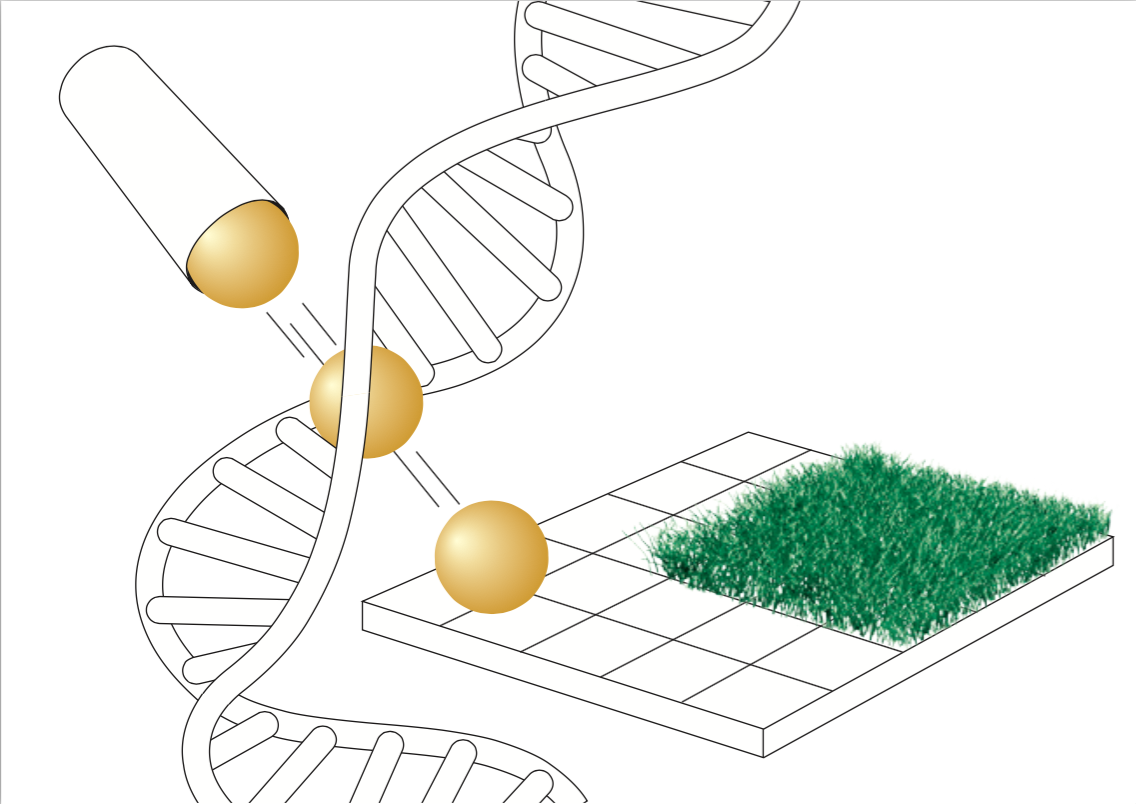

Die alte Schule: Gentransfer mit Geschützen

Die Gentechnikbranche hat ein ähnliches Problem wie die Atomindustrie: Ihrem Selbstverständnis nach ist sie modern, doch viele ihrer Methoden sind veraltet. In den 80er Jahren gelang es Forschern, DNA-Stücke aus Organismen zu isolieren und in den Zellkern von Nutzpflanzen zu übertragen. Sie schossen das fremde Erbmaterial mithilfe mikroskopisch kleiner Metallkügelchen in die Zellen («Genkanone») oder nutzten Bakterien als «Genfähren». Fast alle auf dem Markt befindlichen genveränderten Sorten wurden mit diesen Methoden erzeugt.

Ihr Nachteil: Der Ort, an dem die Fremd‐DNA ins Erbgut eingebaut wird, bleibt dem Zufall überlassen. Kritiker befürchten, es könnte unbemerkt auch an anderen Stellen zu Mutationen kommen. «Das Wechselspiel zwischen Erbmaterial und Organismus ist viel komplexer als früher angenommen», sagt Christoph Then vom gentechnikkritischen Verein Testbiotech. Mögliche Langzeitfolgen seien völlig unzureichend untersucht. Viele Wissenschaftler halten das für Panikmache. Sie erklären, dass Millionen Amerikaner Produkte aus gentechnisch ver‐änderten Pflanzen essen, ohne krank zu werden. Insbesondere Eigenschaften, die nur durch ein einzelnes Gen kodiert seien, könnten ohne Nebenwirkungen übertragen werden.

Fakt ist: 2014 stieg die Anbaufläche von Gentech‐Pflanzen um drei Prozent auf 1,8 Millionen Quadratkilometer — mehr als ein Zehntel der globalen Agrarfläche. Allerdings werden fast nur Soja, Mais, Baumwolle und Raps genverändert ausgesät. Neunzig Prozent des Anbaus beschränken sich auf fünf Länder vor allem in Nord‐ und Südamerika; Europa hat die grossflächige Aussaat bisher verhindert. Nun erlaubt eine neue EU-Richtlinie den Mitgliedsstaaten, eigenständig Anbauverbote auszusprechen. Künftig können auch umwelt‐ und agrarpolitische Gründe ausschlaggebend sein, etwa wenn Regierungen eine ökologische und kleinstrukturierte Landwirtschaft fördern wollen.

Die Gentechniker müssen einräumen, dass sich erst zwei von ihnen errungene Eigenschaften durchsetzen konnten: Fast alle angebauten Gen‐Pflanzen sind entweder gegen bestimmte Unkrautvernichtungsmittel resistent oder erzeugen eigenständig Insektengifte. Berühmtheit haben die Sojapflanzen des Marktführers Monsanto erlangt, die Duschen mit dem Herbizid Glyphosat schadlos überstehen. Der Konzernverkauft Saatgut und Pflanzengift (Roundup) im Kombipack. Schneller als erwartet breiteten sich auf den Feldern jedoch «Super‐Unkräuter» aus, welche die Glyphosat‐Duschen ebenfalls überleben. «Es gibt ein Wettrüsten auf dem Acker», kritisiert Christoph Then. «So gelangen immer mehr Giftstoffe in die Umwelt und in die Nahrungskette.» Im März hat die Weltgesundheitsorganisation WHO das umstrittene Glyphosat als «wahrscheinlich krebserregend» eingestuft. Die Branche braucht dringend neue Produkte und Ideen.

Neue Züchtungstechniken: Ist das noch Gentechnik oder schon Super‐Gentechnik?

Raffinierte Züchtungstechniken mit komplizierten Namen eröffnen den Bio‐Ingenieuren derzeit neue Möglichkeiten. Sie können einzelne Genabschnitte synthetisch nachbauen oder gar die Pflanzen‐DNA auf molekularer Ebene «umschreiben» wie ein Computerprogramm. Man spricht von «Genome Editing» oder «synthetischer Gentechnik».

Es sind ganz unterschiedliche Eingriffe, die so zusammengefasst werden. Die Cisgentechnik etwa ähnelt der klassischen Gentechnik, nur dass DNA-Abschnitte innerhalb einer Art übertragen werden, etwa von einer Apfelsorte auf die andere. Revolutionärer ist eine Methode namens CRISPR-Cas: Sie soll es zum Beispiel ermöglichen, künstlich erzeugte DNA-Schnipsel gezielt ins Erbgut einzubauen. Wieder andere Techniken verändern nicht die DNA selbst, sondern beeinflussen die Genregulierung, also die Aktivität bestimmter Gene.

Gemeinsam ist den neuen Methoden, dass keine artfremden Gene übertragen werden. Damit erübrigt sich die von vielen als unethisch oder unheimlich empfundene Praxis, Erbmaterial unterschiedlicher Organismen zu vermischen. Nun hoffen die Saatgutfirmen, dass zumindest einige der so entwickelten Pflanzen nicht den strengen EU-Gentechnikregeln unterworfen werden. Das würde ihnen teure Sicherheitsprüfungen ersparen und die Zulassung erheblich erleichtern. Es könnte aber den Einzug der Gentechnik durch die Hintertür bedeuten.

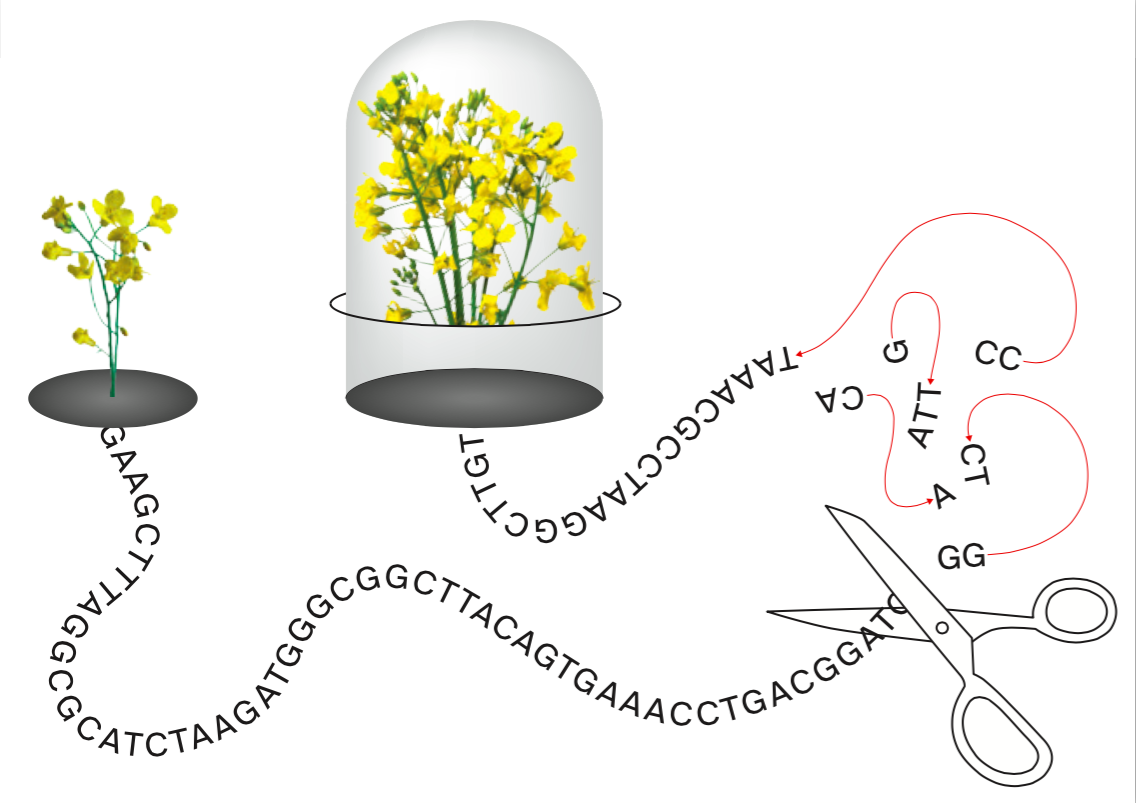

Streit gibt es derzeit um die sogenannte Oligonukleotid‐Technik. Mit ihrer Hilfe hat die kalifornische Firma Cibus eine herbizidresistente Rapssorte entwickelt, die sie auf den europäischen Markt bringen möchte. Im Februar hat das deutsche Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) entschieden, der Raps sei «nicht als Gentechnik im Sinne des Gentechnikgesetzes» einzustufen. Umwelt‐und Bioverbände laufen dagegen Sturm. Die Oligonukleotid‐Technik sei «eindeutig Gentechnik», der Anbau müsse verboten werden.

Wie kommt es zu den gegensätzlichen Urteilen? Bei dieser Methode schleusen die Biotechniker sehr kurze DNA-Abschnitte (Oligonukleotide) in die Zellen ein. Sie wurden im Labor natürlichen Gensequenzen nachempfunden, aber mit einer gewünschten Eigenschaft ergänzt. Die synthetischen DNA-Schnipsel werden laut ihren Entwicklern nicht ins Erbgut eingebaut. Sie sollen an vorgegebenen Stellen Punktmutationen auslösen und anschliessend von der Zelle abgebaut werden. Kompliziert wird es, weil sich so erzeugte Veränderungen nachträglich nicht von natürlich entstandenen Mutationen unterscheiden lassen.

Das BVL argumentiert, die Methode sei «risikoarm, weil sie zielgerichtet ist». In der konventionellen Pflanzenzucht werde die Mutationsrate teils durch Bestrahlung oder Chemikalien erhöht — das sei viel rabiater. Die Gegner aber weisen darauf hin, dass laut EU-Richtlinie alle Verfahren als Gentechnik einzustufen seien, «bei denen in einen Organismus direkt Erbgut eingefügt wird, das ausserhalb des Organismus zubereitet wurde». Christoph Then erklärt, man zwinge der Zelle Veränderungen durch ein Verfahren auf, das in der Natur nicht vorkomme. Was dabei im Erbgut geschehe, sei nicht ausreichend verstanden. «Der Cibus‐Raps droht zum Türöffner für eine Reihe neuer Produkte zu werden, die mithilfe von Genome Editing hergestellt werden», fürchtet er. Auch grössereTeile des Erbguts könnten künftig «radikal umgebaut» und die genetischen Veränderungen in der Umwelt verbreitet werden, ohne dass der Gesetzgeber dies noch kontrollieren könne.

Ende Juni schaltete sich die Europäische Kommission ein. Sie empfahl den Behörden in den Mitgliedsländern, die Freisetzung des Rapses vorerst nicht zu genehmigen. Bis Ende des Jahres will sie untersuchen lassen, ob und welche der neuen Züchtungstechniken unter die Gentechnikregulierung fallen.

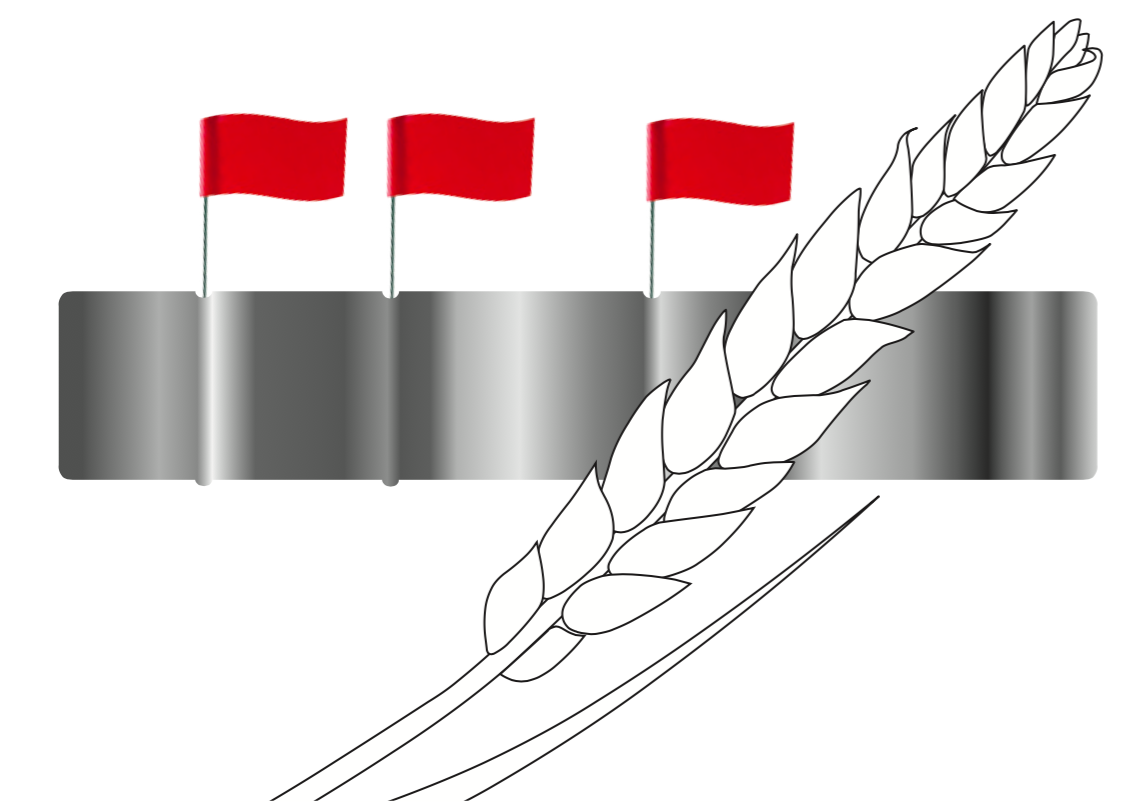

Schlaues Züchten:Der Hightech‐Blick ins Erbgut

Auch Jahrtausende nach der Kultivierung der ersten Getreide‐ und Hülsenfruchtsorten im Nahen Osten sind die Möglichkeiten der konventionellen Pflanzenzucht nicht ausgereizt. Doch die Methoden ändern sich — teils ähneln sie gar denen der Gentechnik. «Smart Breeding» wird das genannt, «schlaues Züchten». Der Unterschied: Es wird kein Erbgut in die Zellen ge‐schleust. Stattdessen scannt man die DNA molekularbiologisch auf positive Merkmale.

Für diese Methode gibt es Beifall von ungewohnter Seite: Im Report «Smart Breeding — the Next Generation» hat Greenpeace die Erfolge und Potenziale der markergestützten Selektion (MAS) dokumentiert und gelobt. Die Ablehnung der Gentechnik habe schliesslich nichts mit Wissenschaftsfeindlichkeit zu tun, erklären die Umweltschützer. Gerade komplexere Eigen‐schaften, etwa Ertragssteigerungen oder die Anpassung an den Klimawandel, liessen sich mit MAS-Hilfe viel besser erreichen.

Die Züchter machen sich zunutze, dass erwünschte Pflanzeneigenschaften oft mit genetischen Markern verbunden sind. Diese lassen sich mithilfe von DNA-Tests leicht aufspüren — so spart man sich aufwendige und langwierige Anbauversuche. «Smart Breeding kann aufgrund seiner Schnelligkeit und Genauigkeit die konventionelle Zucht dramatisch beschleunigen», resümiert der Greenpeace‐Bericht.

Die Methode ist nicht auf Konzerne beschränkt, sondern in jedem Labor anwendbar und wird bereits in grossem Stil genutzt. Mit MAS-Hilfe wurden Virus‐, Pilz‐ und Insektenresistenzen in Weizen gezüchtet, Reissorten widerstandsfähiger gegen Trockenheit und Salz gemacht und Erträge gesteigert. Die präzise Selektion erleichtert es auch, Gene aus robusten Wildformen oder alten Landsorten in Kulturpflanzen einzukreuzen. Diesen Schritt scheuen Züchter häufig, weil sie sinkende Erträge fürchten. Mithilfe von MAS können sie aber aus den durch Kreuzung entstandenen Nachkommen gezielt jene Pflanzen auswählen, die alle gewünschten Eigenschaften der Hochertragssorte aufweisen, und zusätzlich das erwünschte Merkmal der Wildform, die zum Beispiel Trockenheit besser verträgt.

«Smart Breeding ist besser als Gentechnik», sagt Greenpeace‐Experte Dirk Zimmermann. «Ausserdem stösst es auf eine hohe Akzeptanz und ist auch für Öko‐Landwirte zugelassen.» Es gibt nur einen Wermutstropfen: Für einen Arbeitsschritt der MAS-Analyse braucht man, wie für alle Gentests, ein Enzym, das oft durch gentechnisch veränderte Bakterien erzeugt wird.

Ökologische Pflanzenzüchtung: Freiheit fürs Gemüse!

In einer idyllischen Rheinschleife unweit von Schaffhausen wachsen in langen Reihen Rüebli, Kohlrabi und Zuckermais. Die Firma Sativa Rheinau zählt zu den wenigen Dutzend Betrieben, die sich der «biologischen Pflanzenzüchtung» verschrieben haben. 30 Mitarbeiter kultivieren neue und alte Sorten und vermehren Saatgut speziell für Biogärtner. In Tüten und Säcken verschicken sie es auch nach Deutschland, Frankreich und Italien, wo die meisten Biogärtner und ‐bäuerinnen noch immer mit den gleichen Sorten wie ihre konventionell wirtschaftenden Kollegen arbeiten. Diese — auch ohne Gentechnik — auf Hochleistung getrimmten Pflanzen liefern gute Erträge, wurden aber nicht für die Bedingungen auf Ökoäckern optimiert, auf die weder Gift noch Kunstdünger darf.

«Weltweit werden rund achtzig Prozent des Zuckermaises aus Samen gezogen, die aus einem Tal in Idaho stammen, in dem auch Gentech‐Mais wächst», erklärt Sativa‐Geschäftsführer Amadeus Zschunke. So kam er zur Überzeugung, es müssten Alternativen her. Nun streifen seine Mitarbeiter durch die Reihen der Pflanzen, bestäuben Blüten von Hand und stülpen Tütchen darüber, damit nicht der falsche Pollen darauf fliegt. Im Herbst wird geerntet, begutachtet, probiert, sortiert. In mühevoller Arbeit kreuzen die Züchter aus Hochleistungssorten mit grossem Ertrag und alten Sortenmit gutem Aroma neue Varianten. «Ökosorten sollen robust sein, Krankheiten widerstehen und ausserdem besonders gut schmecken», sagt Zschunke.

Das alles erfordert einen langen Atem — 15 Jahre können bis zur Zulassung einer neuen Sorte vergehen. Und weil jede Neuzucht entsprechend teuer ist, sind Ökozüchter auf finan‐

zielle Unterstützung angewiesen. Grösster Förderer solcher Projekte ist der Saatgutfonds der Zukunftsstiftung Landwirtschaft in Bochum. Sein Ziel: die Bauern aus ihrer Abhängigkeit zu befreien.

«Die Agrarunternehmen züchten gezielt die Fruchtbarkeit aus den Pflanzen hinaus, sodass die Landwirte jedes Jahr neues Saatgut kaufen müssen», sagt Oliver Willing, Geschäfts‐führer der Zukunftsstiftung. Ökozüchter dagegen entwickeln «samenfeste» Sorten, die Bauern oder andere Züchter auch in den Folgejahren nutzen und vermehren können — Open Source auf dem Acker.

Doch ganz verschliesst man sich den Labors auch in Rheinau nicht. Auch hier kommen molekulare Marker (MAS) zum Einsatz: «Wenn man alte Tomatensorten im Gewächshaus zieht, verursacht die Samtfleckenkrankheit oft grosse Ertragseinbussen», sagt Amadeus Zschunke. Also liess er Proben einschicken — kurz darauf waren jene Pflanzen zur Weiterzucht ausge‐wählt, bei denen die Einkreuzung einer Resistenz gegen den fatalen Pilz gelungen war. Um Kritik vorzubeugen, verlangt Sativa Rheinau, dass die Selektion mit Enzymen erfolgt, die aus der Natur gewonnen wurden.