Der Abriss eines AKWs ist eine Herkulesaufgabe: langwierig, aufwändig und teuer. Dies zeigt ein Augenschein im einstigen deutschen Vorzeigekraftwerk Biblis, wo die Demontage nächstes Jahr beginnen soll.

Die Eingangskontrolle beim Betreten des Kraftwerksgeländes ist routiniert. Ihren Pass bitte, ein scharfer, prüfender Blick ins Gesicht des Besuchers, hier Ihr Besucherausweis, bitte dort hinhalten, danke, bitte zum Kollegen weitergehen, bitte den Fuss hier auf das Treppchen, es folgen die futuristisch klingenden Töne eines Metall-Handdetektors, bitte weitergehen, danke — und dann ist man drin.

«Dieser Betrieb ist seit 389 Tagen unfallfrei», informiert eine kleine Anzeige. Morgen wird er auf die Zahl 390 springen, nimmt man an, hofft man, und keine Angst, für die Unfälle waren nicht unsere Mitarbeiter verantwortlich, sondern diejenigen von Fremdfirmen, versichert die Öffentlichkeitsbeauftragte des AKW Biblis, Frau Craemer, grüne, weite Kleider, die Haare rot gefärbt.

Neben dem Eingang ein Aushang, Mitarbeiterinformationen: Beachvolleyballturnier, Grillfest, Motto: Pasta-Basta, Nachruf auf einen verstorbenen Mitarbeiter. Nur ein unscheinbares Blatt in der oberen linken Ecke deutet an, dass hier eine neue Realität Einzug gehalten hat: der Grundriss eines Gebäudes, das als Zwischenlager dient. Radioaktive Abfälle. Bald wird es hier eine Menge mehr davon geben.

Frau Craemer hat ihre Ausführungen über Arbeitsunfälle beendet, man schlendert übers Gelände, ab und zu sieht man Arbeiter, zu Fuss, zu Rad, 400 Personen sind jetzt noch hier beschäftigt, nicht einmal mehr halb so viele wie damals, als Deutschland noch auf Atomstrom setzte, damals, als die Gefahren der Atomkraft nur eine leise, unangenehme Ahnung im Hinterkopf der Bevölkerung waren. Seit März 2011 ist das AKW Biblis abgeschaltet. Bald darauf beschloss der Bundestag das 13. Gesetz zur Änderung des Atomgesetzes: Atomausstieg, Energiewende. In Biblis hielt eine neue Realität Einzug.

Im Maschinenhaus dröhnt es. Es dröhnt, als würde hier noch immer Strom produziert. Über 1000 Megawatt waren es einmal, die die beiden Reaktorblöcke des AKW Biblis in die Stromleitung schleuderten, so viel wie noch nie ein AKW zuvor. Frau Craemer muss fast schreien, so laut dröhnt es, und dennoch versteht man nur die Hälfte von dem, was sie fast schreit, ihre Schutzbrille läuft mit Kondenswasser an, ihr Gesicht wird rot. Das Gebäude ist gesäumt von Leitungen, Rohren, ab und zu einem Hebel, manchmal Warnaufklebern. Dann und wann erklärt Frau Craemer, wofür diese oder jene Leitung sei, und wenn sie spricht, spricht sie oft in der Gegenwartsform, ganz so, als ob die neue Realität nur ein böser Traum wäre.

Das letzte Kapitel

Die neue Realität im AKW Biblis ist jene des Nachbetriebs, Fachjargon für die Zeitperiodezwischen der Abschaltung eines AKWs und dem Beginn des Rückbaus, Fachjargon für den Abriss. 250 Personen werden dann noch hier arbeiten.

Nachbetrieb — das letzte Kapitel im Leben eines AKWs. Strom wird jetzt keiner mehr produziert, die Turbine ist bereits ausgebaut, steht nutzlos im Maschinenhaus herum, ein runder Stahlkoloss mit scharfen Lamellen. Was noch dröhnt, ist der Generator, er läuft leer vor sich hin und dient nur noch dazu, Spannungsunterschiede im Stromnetz auszugleichen. Einige Pumpen pumpen auch noch. Nachbetrieb heisst auch, dass ein Grossteil der Apparaturen dennoch weiterlaufen muss, die Brennelemente müssen abkühlen, liegen im Abklingbecken, so nutzlos wie die gigantische Turbine, die sie einst mit Dampf angetrieben haben.

Während der Generator dröhnt, die Pumpen pumpen und die Stäbe abklingen, wartet man in Biblis auf den definitiven Anfang vom Ende. Nächstes Jahr sollen die Behörden grünes Licht geben für den Abriss des Kolosses aus Beton und Stahl. Was dann folgt, ist eine Aufgabe, der gegenüber das Ausmisten des Augiasstalls wie das Abstauben eines Billy-Regals wirkt.

Vergleichsweise einfach ist der erste Schritt: Die hochradioaktiven Brennelemente müssen raus. Am Reaktorgebäude, dieser riesigen Kugel aus Beton, ist ein Kran angebaut, vielleicht zehn Meter hoch, der die strahlende Stäbe raushieven wird, in Sicherheitsbehälter verpackt. Gleich unter dem Kran führt eine Schiene in einen Betonquader, dessen Ecke man in etwa hundert Metern Entfernung sehen kann: das kraftwerkseigene Zwischenlager, dessen gezeichnete Umrisse im Aushang neben Beachvolleyballturnier und Pasta basta stumm vom nahenden Ende des AKW zeugen.

Bis alle Brennelemente die beiden Reaktorgebäude verlassen haben, dauert es ein Jahr — pro Reaktorblock. Dann, verkündet Frau Craemer, seien 99 Prozent der Radioaktivität aus dem AKW draussen. Dann fangen die Probleme für das letzte eine Prozent allerdings erst richtig an.

Manolo soll es richten

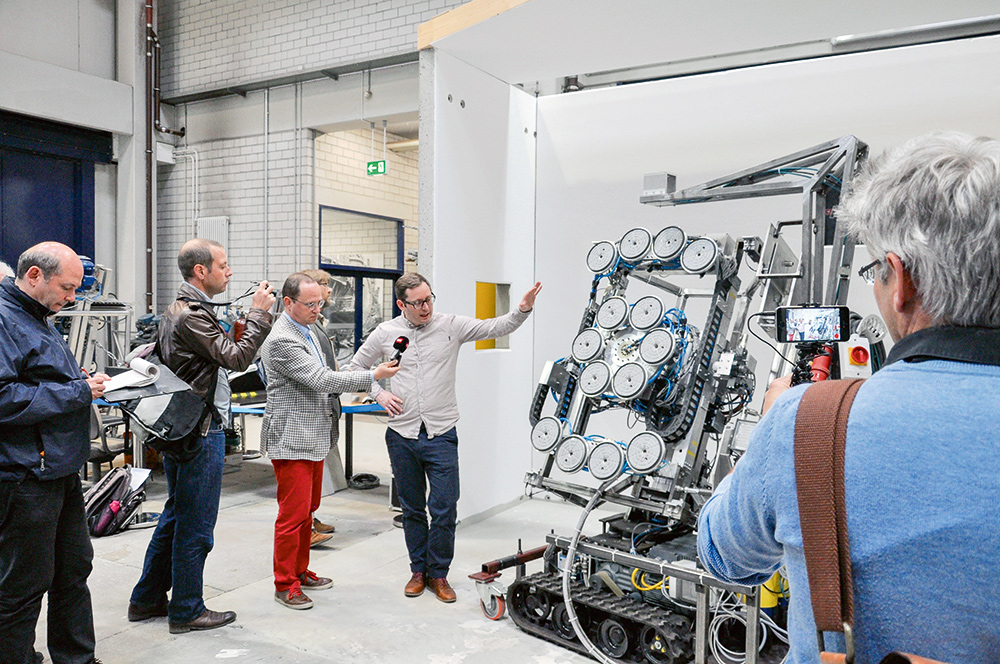

Szenenwechsel ins Karlsruher Institut für Technologie KIT, eine Autostunde südlich von Biblis. In einer Werkhalle präsentiert Herr Kern, Diplomingenieur, ein junger Mann, kurzes braunes Haar und Hornbrille, seinen Prototypen. Manolo heisst das Gerät, das seinen Schöpfer um rund eine halbe Körperlänge überragt. Der Roboter soll dereinst mit seinen Saugnäpfen die glatten AKW-Wände hochsteigen, mit einem Laser die Oberflächen abfräsen und danach messen, ob sie auch tatsächlich nicht mehr gefährlich strahlen.

Seine Forschung stecke noch in den Kinderschuhen, gibt Kern zu. Bis sein Spiderman-Roboter tatsächlich so funktioniert, wie sich der Ingenieur das vorstellt, werden wohl noch Jahre vergehen. Deshalb braucht es, bis ein AKW strahlenfrei ist, heute vor allem eines: Handarbeit. Arbeiter reinigen strahlenschutzbewehrt mit Sandstrahler, Fräse oder Hochdruckreiniger die nuklear verseuchten Räume.

Auch der letzte Arbeitsschritt, den Manolo irgendwann ganz allein ausführen soll, ist aufwändig. Von den 63 000 Tonnen Abfall, in die sich das AKW Biblis bis in etwa 15 Jahren verwandeln wird, kommt etwa ein Zehntel ins noch zu bauende Endlager. Die abgespritzten, abgefrästen und sandgestrahlten Elemente sollen konventionell entsorgt oder gar wiederverwertet werden. Doch bevor ein solches Element das AKW verlassen kann, muss sichergestellt sein, dass es nicht mehr gefährlich strahlt. Fachjargon für diesen Vorgang: Freimessen. Weil Manolo noch nicht einsatzfähig ist, muss Maggie ran. So nennen die Biblis-Mitarbeiter das Gerät, das an die Handgepäck-Scanner am Flughafen erinnert. Hier muss jedes einzelne Stück Abfall durch, und erst wenn die zuständige Behörde die von Maggie gemessene Restradioaktivität für nicht mehr gefährlich befunden hat, darf das Stück tatsächlich raus. Die festgelegten Grenzwerte stehen bereits in der Kritik, die Bedenken in der Bevölkerung sind gross.

Etwa 2030 soll die aufwändige Prozedur fertig sein, das letzte strahlende Teil im Zwischenlager liegen und das letzte entstrahlte Teil von der zuständigen Behörde für nicht radioaktiv erklärt worden sein. Kosten: 1,5 Milliarden Euro. Muss man mit Verzögerungen rechnen, mit Kostenüberschreitungen? Frau Craemer beantwortet die Frage nicht — dies aber wortreich.

Unsicherheit überall

Der Nachbetrieb, so wird klar, ist auch eine Zeit der Unsicherheit. Unsicherheit bei den Mitarbeitern über die berufliche Zukunft, Unsicherheit beim Betreiber über den genauen Start des Abrisses, Unsicherheit bei der Bevölkerung über die Verlässlichkeit behördlich definierter Grenzwerte und Unsicherheit bei allen Beteiligten, ob das Geld reichen wird, um den nuklearen Augiasstall auszumisten.

Dann verabschiedet man sich von Frau Craemer, vom Klima der Unsicherheit im AKW Biblis und fährt zurück in die Schweiz. Dort ist die Unsicherheit, wenn man es sich recht überlegt, noch viel grösser, dort ist erst bei einem von fünf AKWs klar, wann es vom Netz geht, dort bedrohen die verbleibenden Reaktoren mit ihrem immensen Schadenpotenzial wohl noch Jahrzehnte Mensch und Umwelt — und dort hoffen die Betreiber noch immer, die neue Realität am Horizont sei bloss ein böser Albtraum.

Man kann Deutschland und Biblis fast beneiden um ihre Unsicherheit.

In der Schweiz wird das AKW Mühleberg als erstes stillgelegt. Die Betreiberin BKW will es 2019 vom Netz nehmen, 2034 soll der Rückbau abgeschlossen sein. Die Kosten für die Stilllegung werden mit rund 800 Millionen Schweizer Franken, diejenigen für die Entsorgung mit etwa 1,3 Milliarden veranschlagt. Wie in Biblis soll auch in Mühleberg das AKW nach einer etwa fünfjährigen Nachbetriebsphase rückgebaut werden. Die Alternative — eine 50-jährige Versiegelung der Anlage, bevor der Abriss beginnt — wurde verworfen.